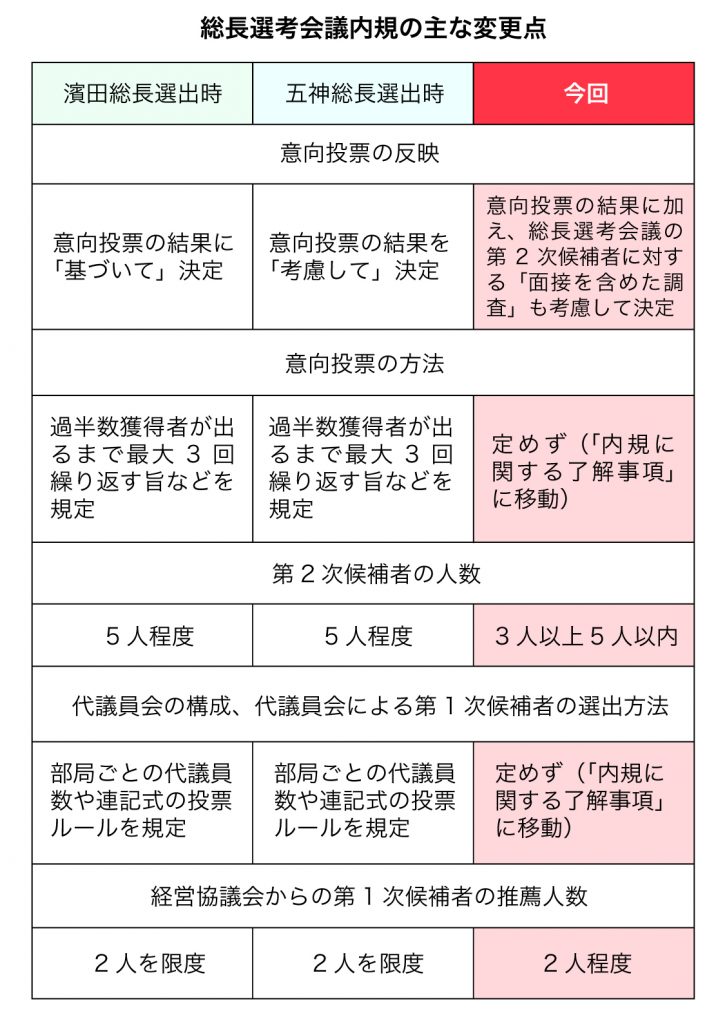

今回の総長選は、総長選考会議の内部規則が変更された結果、教員らよりも総長選考会議の意向が強く反映される選考方法となった(内規の主な変更点については下図)。総長選考会議が第2次候補者をより絞り込めるようになっているほか、意向投票の扱いも小さくなっている。この記事では、そのような選出方法を可能にする法律や内規を解説する。

下地は、2004年の国立大学法人化時点ですでに作られていた。国立大学法人の学長は、法人化以前より拡大された権限と責任の下、リーダーシップを発揮し、トップダウン型の機動的な経営を行うことが想定されている。この想定によると、選出される学長には、教育研究の見識だけでなく、優れた経営手腕が求められる。

そこで、法人化に合わせて策定された国立大学法人法は、従来の教授会による投票などに代わる、学長選考会議による選考という仕組みを定めた。学長選考会議は、学長の選考のみならず、内規により選考方法の決定もできるという、強い権限を持つ組織だ。加えて、国立大学が社会に大きな責任を負っている、などの理由から、会議の委員の半数は、学外の経営の専門家から構成されることになった。

選出方法が、全学的な投票から少人数の会議体による選考に変わることで、必然的に選考過程の透明性の問題が生じる。国立大学法人法は14年の改正で、学長選考基準の公表を義務付けた。ただ、議事の公表までは求めておらず、東大の総長選考会議は議題のみ公表している。

教員らによる意向投票や投票結果の反映は法制化されなかったが、必ずしもそれらが禁止されたわけではない。東大は法人化後も、総長選考会議を置きつつ、意向投票の結果通りの選出を継続した(総長選の歴史についてはこちら)。ただ、この選出方法は法律の裏付けを持たず、総長選考会議の内規次第で変えることのできる「慣例」に過ぎないものだった。

他方、政府は意向投票に消極的だ。そもそも国立大学法人法は、「学長選考会議……の選考」とのみ定め、意向投票に触れていない。実質的にも、意向投票では、学外の意見を反映させづらく、またトップダウン型経営になじまない。自民党税調会長の甘利明氏は19年のインタビューで以下のように語っていた。

それまでの学長選考は、労働組合員の投票で社長を決めるようなものだった。そんな状態では、学長が改革はできない。

政府が提出した国立大学法人化法案の骨格である検討会議の最終報告書(02年)の時点ですでに、学長選考会議外の意向の影響力をできるだけ小さくすべき旨の見解が示されていた。さらに、14年の国立大学法人法改正・学校教育法改正に際して国立大学などに発せられた通知、19年の骨太の方針では、意向投票の結果の反映を否定する方向性が明確に打ち出された。例えば、14年の通知には、国立大学が留意すべき点として、以下のような事項が挙げられていた。

なお,選考の過程で教職員による,いわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないが,その場合も,投票結果をそのまま学長等選考会議の選考結果に反映させるなど、過度に学内又は機構内の意見に偏るような選考方法は,学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた学長等選考会議の主体的な選考という観点からは適切でないこと。

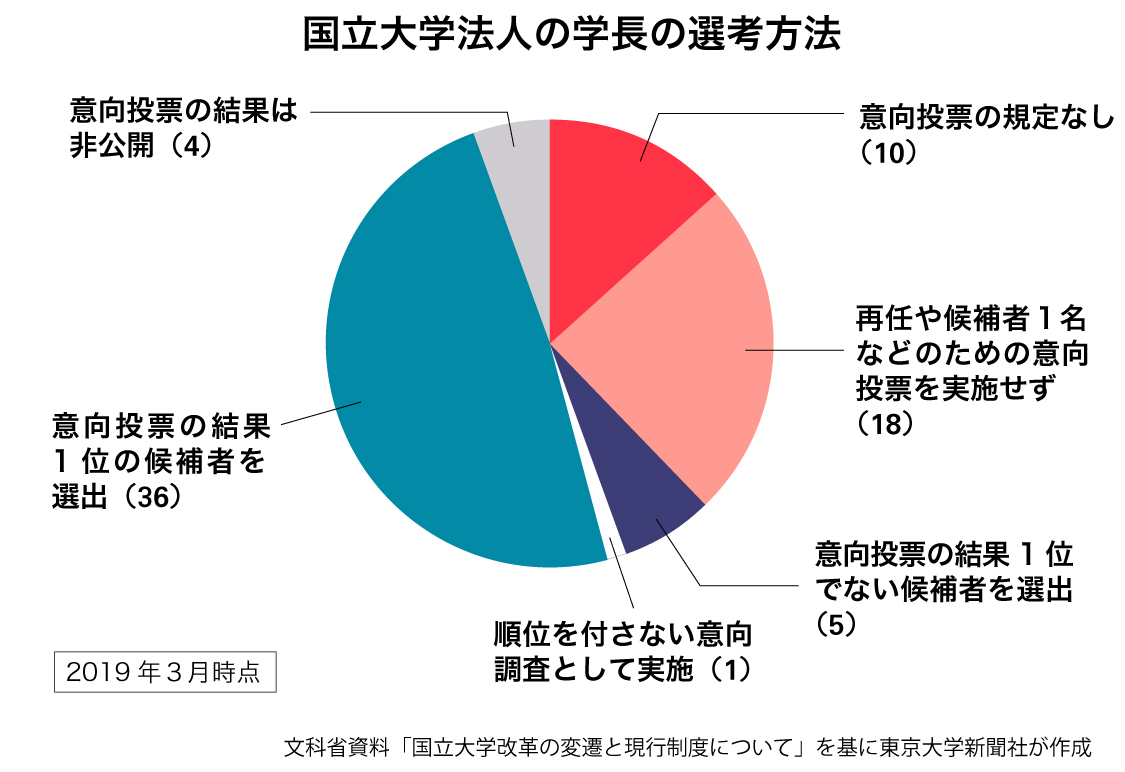

そして東大でも、この流れと軌を一にする動きが表れる。冒頭の表のように、意向投票を支えていた総長選考会議の内規が、五神総長選出時、今回と、段階的に意向投票のウエイトを小さくする方向に改正された。東大の外に目を向けると、現在ではそもそも意向投票を行わない国立大学もある。筑波大学では来年度に就任する学長の選考過程から意向投票を廃止し、疑問の声が上がっている。

【参考資料】