9月30日の意向投票を前に、候補者の選考過程の透明性・公平性を疑問視する声が各所から上がっている。疑念の背景には、不透明な選考プロセスだけでなく、国立大学法人化により総長選考会議の権限が強まったという制度的な問題もある(別記事を参照)。法人化以降に進んだ総長への権限の集中や総長の選考方法の変化は、どのように評価されるべきなのか。米国、英国、フランスの大学との比較から考えてみたい。

企業的経営への変化は海外でも

日本の大学では戦後、教員組織である教授会の権限が大きかった。教授会は、学長や学部長・研究科長の選考や、教員人事に関する実質的な決定権を持っていた。しかし2004年の国立大学法人化や14年の学校教育法の改正により教授会はこの権利を失い、学長に権限が集中。学長は、学校教育法に基づく大学の学長としての職務とともに、国立大学法人法に基づく法人の長としての職務をも担うことになった。

このように全学的な大学経営が強化され、学部・研究科などの個々の教育研究組織の自律性が弱まる傾向は、実は日本に限られたものではない。20世紀終盤から現在に至るまで、企業的な大学経営への転換が世界各地で推し進められてきたからだ。そして、それぞれの大学が、大学特有の緩やかな組織編成と企業的な合理的経営とのジレンマの中で揺れ動いてきた。今回の総長選考も、伝統的な選挙制度と合理化された選考方法の間に生じた問題だと考えれば、このジレンマの一つの表れと見ることができる。

それでは、同じ大学改革の流れにある海外の大学では、学長の機能やその選考方法はどのようになっているのか。米国、英国、フランスの大学の事例から、学長が理事会や教員との緊張関係のもとで権限を持っていること、選考の過程に多様なステークホルダーが参加していることなど、日本とは異なる側面が多く見いだされた。

共同統治で役割明確に 〜米国の場合〜

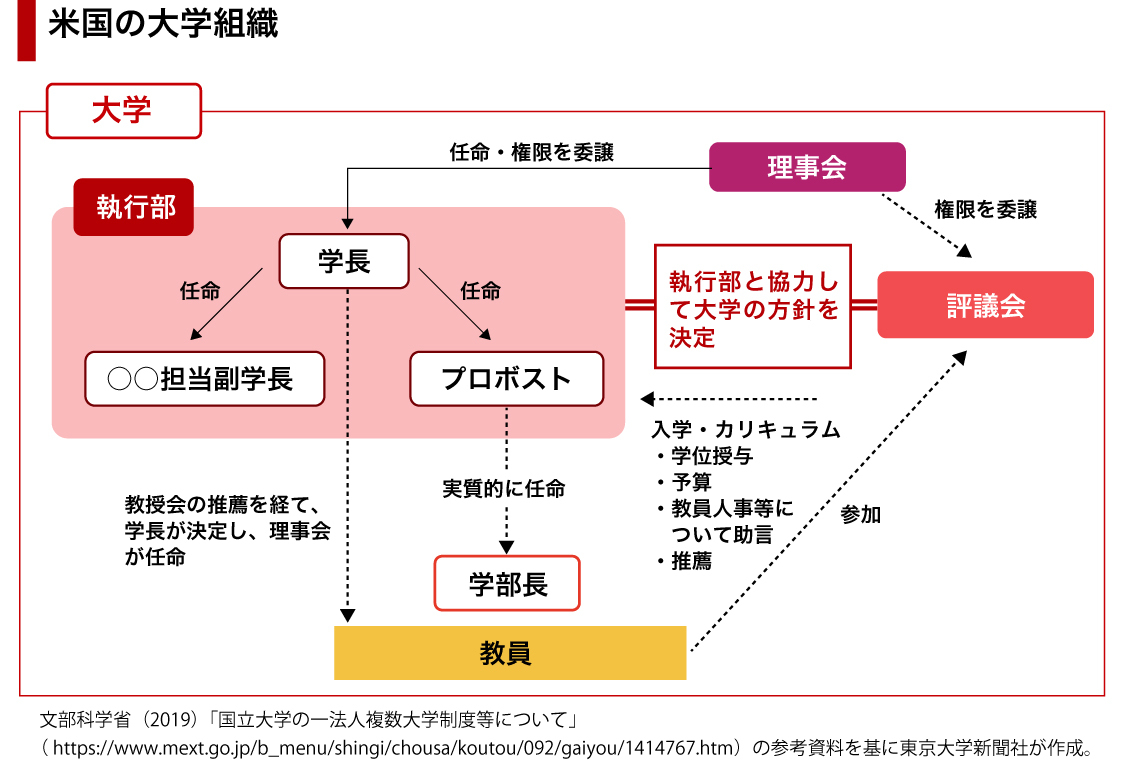

米国の大学では、理事会が重要事項に関わる最終的な決定権を持っている。日本の大学の理事会と異なり、ほとんどの構成員は学外者だ。このいわゆる「素人支配(lay control)」は、高等教育機関は公共の目的に寄与するべきであり、その判断を下すのは市民であるという考え方を背景としている。

学長はこの理事会から権限を委譲されて、執行部のトップとして日常的な大学の運営に当たる。学長の主な仕事は資金獲得や予算・財務の管理であり、大学の顔として外部と関わることが多い。そのため、通常は学長の下に学術部門のトップを務めるプロボストという地位が設けられている。プロボストは単なる教学担当の副学長とは異なり、教育や研究に関わる予算や人事に至るまで幅広い責任を持つ。

このように学長が経営を司るのに対し、教育研究については評議会の意見が尊重される。この評議会は、教員全員から構成される場合や代表のみの場合など形態はさまざまで、学生や執行部役員、職員が参加することもある。評議会の特徴は、部局ごとの日本の教授会とは異なり、全学的な組織であるという点にある。それゆえ、各部局の見方が反映されつつも、全学レベルで見て大学にとって正しいかが常に判断基準になり、部局同士の利害が対立する場合も調整や妥協が必要になる。

米国の大学では、以上のように理事会・執行部・教員の三者がそれぞれの立場で大学の運営に関わり、責任を分担する。この原則は「共同統治」と呼ばれ、1966年に理事・学長・教授のそれぞれの団体が共同で作成した「大学ガバナンスに関する共同声明」以来、米国の大学全体に共有されている。

共同統治という日本と異なるガバナンスの形が取られている以上、学長の選考にも相違が見られる。学長の最終決定権は理事会にあり、現学長の任期満了に近づくと理事会が学長選考委員会を編成する。選考委員会には、複数の理事の他に教職員、学生、卒業生、地域代表が加わる。学長の候補者は公募され、その過程でサーチ会社やコンサルタントが利用されることも多い。候補者は選考委員会の面接や、選考委員ではない教員や学生、執行部役員、理事などのステークホルダーとの会合を経て数名に絞られ、最終的には理事会がその中から選出する。

この選考方法から分かるように、学長が内部から昇格する例は少なく、多くは外部からの招聘(しょうへい)である。この理由としては、新鮮な発想が求められ、改革のシンボルとなるためには外部者の方がふさわしく、外部者は内部の教授陣のしがらみがなく変革がしやすいと考えられていることなどが挙げられる。

80年代から改革進む 〜英国の場合〜

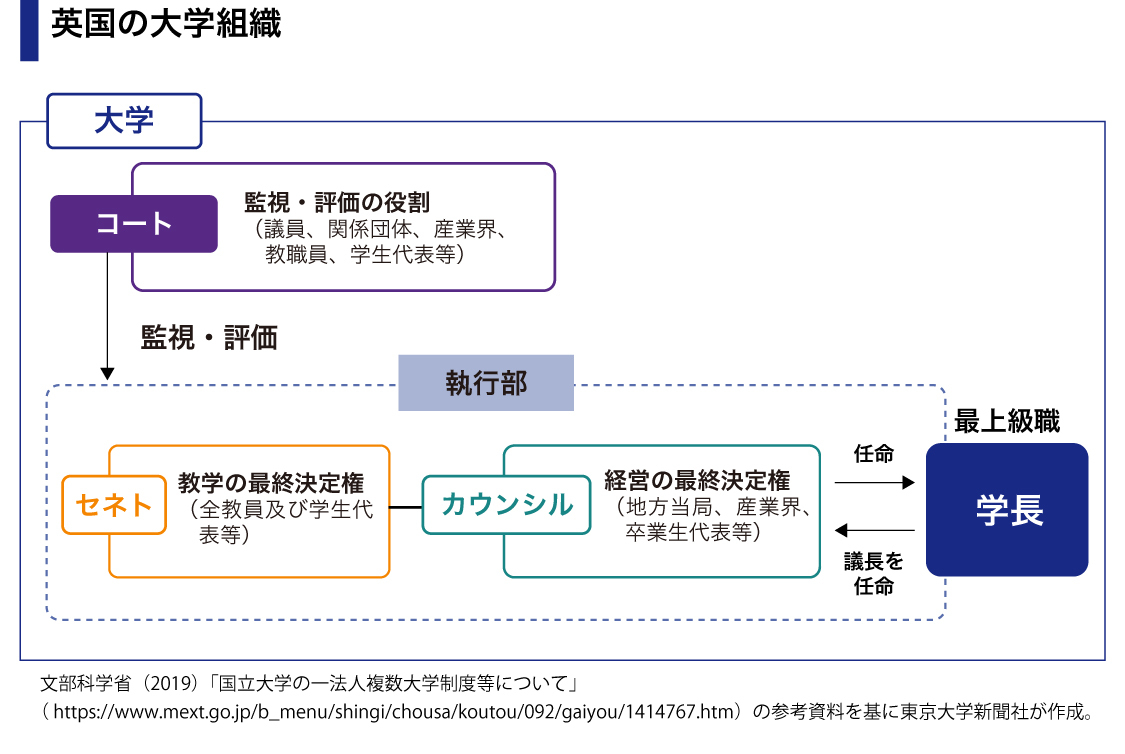

英国の大学は80年代のサッチャー政権以降、ガバナンスを大きく変化させてきた。85年に大学学長委員会が出した『ジャラット報告書』では、強固な学内自治が大学の将来設計や発展を阻害しているとされ、学長は教育研究の長としてだけでなく「最高経営責任者」としても位置づけられるようになった。

だからといって、学長に独裁的な権限が与えられているわけではない。英国には、学寮制を取る伝統的な大学から、92年にポリテクニク(職業訓練校)から大学に昇格したいわゆる新大学までさまざまな形態の大学が存在し、学長の権限の強さはそれぞれで異なる。しかし、学長の権限を抑制する仕組みが整っていることはいずれの大学にも共通している。

新大学以外の大学(旧大学)では基本的に、コート、カウンシル、セネトの三つの組織がガバナンスを担っている。監視・モニター(コート)、経営戦略の策定・実施(カウンシル)、教育研究戦略の策定・実施(セネト)というようにそれぞれが機能を持ち、これらが互いに監視し合うことで、抑制と均衡のメカニズムが働いている(なお、いずれにも学生の代表者が構成員として参加している)。このうち、カウンシルは学長を監視する役割を担っており、成果が不十分な場合は解任する権限も持つ。新大学では学長のトップダウンによる運営が行われているが、旧大学のコートとカウンシルの機能を併せ持つ理事会がこれを抑制する機能を果たしている。

経営力が求められる英国の学長は、米国と同様に外部から登用される例が多い。一部の伝統的な大学を除き、英国の大学はヘッドハンティング会社を利用して大規模な公募を行う。近年では、800年の伝統を誇るオックスフォード大でも学外から学長を迎えているという。

大学の自律性高まる 〜フランスの場合〜

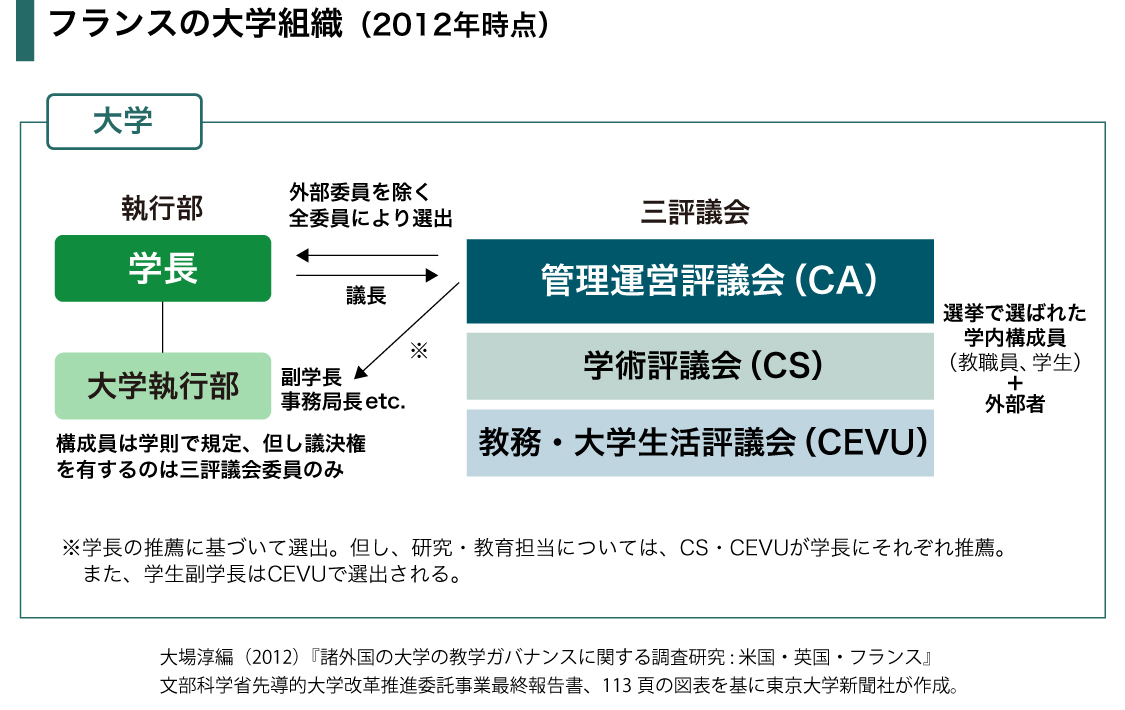

フランスでは特に00年代に入り、日本の国立大学法人化に通じる大学改革が進められてきた。フランスの大学は伝統的に国の統制のもとで編成されており、選挙による学長の選出、教員自治と部局自律性の高さ、事務組織と政府組織の直結など、法人化以前の日本の国立大学に近い側面があった。これは同時に、意思決定が遅い、社会の需要が大学に反映されないなどの共通した課題があるということも意味しており、フランスでも日本の国立大学法人化と同様に、大学の自律性を高める改革が行われてきた。

その改革の一つの到達点が、07年にサルコジ=フィヨン政権のもとで制定された「大学の自由と責任に関する法律(LRU)」だ。この法律は大学の組織運営の変革に関するもので、これにより大学管理者が長年求めていた大学の裁量拡大が実現した。

フランスの大学では「教育法典」に基づき、各大学に次の三つの評議会が設置されている。

・最高議決機関:管理運営評議会(CA)

・諮問機関:学術評議会(CS)、教務・大学生活評議会(CEVU)

この三評議会はいずれも、選挙で選ばれる教員・職員・学生と外部委員によって構成され、そこで形成する全学の合意に基づき、学長をはじめとする執行部が大学運営を行うことになっている。学長はこの三評議会の全てで議長を務め、意思決定にリーダーシップを発揮することを期待されており、LRU以前は、この三つの評議会の委員全員(外部委員を除く)の選挙で、学内の教員の中から選出されることになっていた。

しかしLRUの施行により、学長の権限が拡大し、学長選挙はCAの委員のみの投票で選ばれることになった。また、5年だった学長の任期が、CAの改選に合わせて4年になることで(その代わり1回のみ再選が可能に)、学長は常に自分を支持するCAとともに大学運営に当たることができ、学長とCAの間の連携が図りやすくなった。CAの組織自体も、意思決定に時間がかかるとして定数が30〜60人から20〜30人に削減され、社会との連携を図るため、外部委員に企業の長と社会経済の代表者を少なくとも1人ずつ含めることが義務づけられた。

こうしたLRUによる改革に対する評価は拮抗し、13年にはLRUを制定当初から批判していた社会党のもとで「高等教育・研究法」が制定された。しかし、この法律によってLRU以前の状態に戻ったわけではなく、「高等教育・研究法」は全体として、大学の自律性拡大というLRUの方向性を継承しつつ、学内外のより多くの利害関係者が意思決定に参加できるようにすることを企図したものと評価されている。

東大の総長選考への教訓

最後に、以上のような米国、英国、フランスの大学の事例から見えた、学長の役割や学長の選考に対する教訓を2点指摘しておこう。

第一に、学長や執行部に権限を集中させることは機動的な意思決定を可能にするが、それはそのかじ取りに対する監視とセットで初めて機能するということだ。大学の長と法人の長とを同時に務める日本の国立大学の学長は、世界的に見て異例だという。米国の大学の学長は理事会の権限の移譲のもとに執行部の長を務めており、教育研究に関してはプロボストが権限を持つほか、全学の教員から成る評議会の声が尊重されている。英国でも、学長は最高経営責任者でありながら、学内の三つの機関によって抑制と均衡が保たれている。フランスでは日本と同様に学長の権限が拡大されたが、それに対する反動があったことは、その方向性が必ずしも良い結果に結びつかなかったことの一つの証左と言えるだろう。文部科学省や大学はこれらの例に学び、学長のリーダーシップのあり方について再考することが求められるだろう。

第二に、教員以外の大学の構成員が学長選考のプロセスに参加できるようにすることも、一つの選択肢としてあり得るということだ。米国の大学の学長選考を見ると、確かに日本の国立大学の意向投票のような選挙はない。しかし、選考委員会に職員や学生、卒業生、地域代表と幅広いステークホルダーが参加している上、選考委員会に属さない大学の構成員が候補者と顔を合わせる機会も設けられている。フランスの大学でも、学長選出母体であるCAに教員の他に職員や学生が参加している。国立大学法人法の改正により学長の選考過程が不透明になる中、こうした海外の事例を参考に、大学全体の納得が得られる形での選考方法を検討してもよいだろう。

今回の総長選考をめぐる疑念は、大学のガバナンスというより深い問題と関わっている。一過性の問題としてアドホックな解決で済ませるのではなく、これを機に学長中心の大学運営について見直しを行うことが期待される。

【参考資料】

大場淳編(2012)『諸外国の大学の教学ガバナンスに関する調査研究:米国・英国・フランス』文部科学省先導的大学改革推進委託事業最終報告書。

大場淳(2014)「フランスにおける大学ガバナンスの改革:大学の自由と責任に関する法律(LRU)の制定とその影響」『大学論集』 第45集、1-16頁。

小林雅之(2014)「執行部と教員組織をつなぎ意思決定に貢献するプロボスト」『Between』2014年6-7月号、18-19頁。

東京大学大学経営・政策コース編(2018)『大学経営・政策入門』、東信堂。